目次

はじめに

アメリカから細菌1種を輸入したいと日本の研究者から相談を受けました。アメリカは生物多様性条約の締約国ではなく、名古屋議定書の制約も受けません。相手国組織に必要な手続きを問い合わせ、その後日本の植物防疫法のみに対応して輸入した事例を紹介します。

1.基本的ABSプロセス

海外の遺伝資源を利用する場合の具体的プロセスは7段階あります。ただし、提供国、提供組織との関係や遺伝資源の種類によって手続きが不要な場合や、順番が前後することもあります。

1)信頼できる提供国相手の決定

2)提供国のABS情報の収集

3)他の国際条約、利用国(日本)の法令の遵守

4)「相互に合意する条件(MAT)」を盛り込んだ契約の締結

5)提供国政府から「情報に基づく事前の同意(PIC)」の取得

6)「材料移転契約(MTA)」の締結

7)輸送手段の確保

2.相手国との交渉

1)提供国の相手

相手は論文でつながりができたアメリカの大学に所属する研究者でした。

2)提供国のABS情報

アメリカは生物多様性条約を批准していません。従って、相手国組織と日本側組織との契約により移転することになりました。

3)相手国組織との契約(MAT、PIC、MTA)

アメリカの研究者が所属する大学に問い合わせところ、MAT、PIC、MTAに関する書類は不要とのことでした。国立遺伝学研究所 ABS支援室のお話では、MTAを作成しない場合、やり取りのメールなどを残すことが重要とのことでした。

3.植物防疫法への対応

1)規制の有無の確認

植物防疫所HPの「生きた昆虫・微生物などの規制に関するデータベース」で輸入予定の細菌の種名を入れて検索したところ、「0件該当しました。」と表示され、植物防疫法で規制の対象となるかどうかの判定が行なわれていない種であることがわかりました。つまり、現時点では、この種を輸入することはできません。そこで、この種についての規制有無の判断を仰ぐべく植物防疫所に問い合わせたところ、規制を判断すべき案件が多く、3か月後から開始できるとのことでした。サンプルの輸入を急いでいたため、「輸入禁止品の輸入許可申請」により対応させてもらうことにしました。

2)輸入禁止品の輸入許可申請書の記載事項

申請書には、14の項目を記載する必要があります*1。この中で、「輸入の際経由する植物防疫所名」、「輸送中の包装状態」、「輸入後の管理方法及び場所」の3項目については、特に注意して記述する必要があります。「普通名称及び学名」の項目ですが、今回は特に種名がわかっているけれども規制の有無が未判定である細菌を輸入禁止品として申請するので、あえて「アメリカ合衆国産土壌付着(細菌種名)」と記載しました。

*1https://www.maff.go.jp/pps/j/law/daijinkyoka/index.html#daijin01

3)輸入の際経由する植物防疫所名

輸送手段として国際スピード郵便(EMS)を選択しました。輸入禁止品は日本の植物防疫所で受け取る(輸入を認可する)ことになっているので、植物防疫所住所と植物防疫所気付荷受(にうけ)人(にん)名を送付票に記載しました。

なお、輸送手段としては、EMS、小形包装物、国際小包などの「国際郵便」、及びFedEx、DHL Express、UPSなどの「国際宅配便」が通常使われます。これら輸送の方法により経由する植物防疫所が決まります。

「国際郵便」の場合には、「国際郵便物の通関手続きを行う郵便事業株式会社の事業所を担当する植物防疫所」に限定されます。横浜植物防疫所管内や名古屋植物防疫所管内での申請については、「横浜植物防疫所 東京支所」と記載することが多いと思われます。この項目は申請書を提出する植物防疫所が教えてくれます。

さらに、「国際郵便」の場合、相手国から送付された荷物は、相手国の国際郵便物を通関する郵便局(国際郵便交換局)を経て、日本の国際郵便交換局に到着します。植物検疫を受けるべき荷物の場合、郵便局から植物防疫所に検査依頼があり、郵便局員立会いの下で植物防疫官による輸入検査が行われます。その後、税関検査を受け、通関した荷物は荷受人の元へ着払いで送付されます。

「国際宅配便」の場合には、業者ごとに対応が異なります。FedExでは、事前に申請することにより、横浜植物防疫所 成田支所に届いた貨物は、農林水産大臣許可品として植物検疫を受けることができます。別途、申請・検査料金の支払いが必要です。通関した後、発送指示書により荷受人へ届けられます。なお、この制度はコロナ後に始まったそうです。DHL ExpressとUPSについては、植物検疫に係る貨物は取り扱わないということです。DHL Expressによると、「万が一海外から該当の貨物が到着した場合には、返送ないしは廃棄となります。」とのことです。

4)輸送中の包装状態

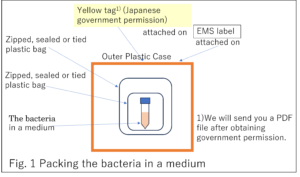

「輸送中に輸入禁止品を散逸させないため、容器の種類及び包装の方法を記載してください。」と記入例に記載されています。通常は対象物の容器以外に3重の包装をして送っており、今回もそのように記載しました。

5)輸入後の管理方法及び場所

「管理施設」と「管理方法」を詳しく記述しました。「管理施設」については、「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇研究所〇〇棟〇階〇〇研究室及び〇〇室」のように記載します。「管理方法」については、輸入禁止品の保管、試験の内容、消毒及び廃棄別に、方法及び場所(研究室名等)を具体的、かつ詳細に記載します。この際、試験の動線に沿った書き方が必要です。

申請後の現地調査には「管理施設」の平面図が必要であり、この図面における表記、申請書に記載した管理施設の部屋名、及び実際の部屋の表示に齟齬がないように記載します。申請書を提出し、現地調査を終えると植物防疫所から「許可証票」を含む施行文書が送られてきました。

4.輸送

植物防疫所からの「許可証票」、梱包状態(Fig. 1)、送付のためのマニュアルを相手国研究者に送り、輸出手続きをお願いしました。一般に、日本の植物検疫のシステムは海外の研究者にとって難解なことが多く、詳しく説明しないと気を配ってもらえません。包装状態については、メール文にしただけでは理解が難しいと思われたため、植物防疫所の方に確認して、図にして相手国研究者に送りました。

送付のためのマニュアルには、ⅰ)日本の植物検疫の説明、ⅱ)梱包の注意(輸入禁止品が散逸しないこと、外装に許可証票をカラー印刷して貼ること、許可された数量以上を入れないこと、許可されたもの以外を同封しないこと)、ⅲ)送付票の書き方(植物防疫所気付)を英語で記載しました。

おわりに

申請後2か月以内にアメリカから細菌サンプルを日本の研究者が受け取ることができました。アメリカから発送後11日目でした。

日本の研究者が植物検疫をよく理解してくれたこと、アメリカの研究者が制度に真摯に向き合ってくれたことがスムーズな輸入につながりました。植物防疫所の対応は常に迅速であり、とても助かります。

コメント

COMMENT