はじめに

日本の研究者から、チェコ共和国の藻類1種を輸入したいとの相談を受けました。チェコは日本の国土の約5分の1の広さの中欧の国です。第二次世界大戦後、チェコスロバキア共和国として共産主義体制を確立しましたが、1989年に体制が終結し、1993年にはスロバキアと分離、独立しました。

ABSについて相手国に問い合わせたところ、手続きは不要との回答を得ました。ここでは、植物防疫法に基づき、輸入禁止品の輸入許可を得て藻類を輸入し、その後、非有害と判定された事例について紹介します。

1.ABSの基本プロセス

海外の遺伝資源を利用する際、通常次の7段階のプロセスを踏みます。ただし、提供国、提供組織と利用組織との関係、また、遺伝資源の種類によっては、一部手続きが不要であったり順序が前後することもあります。

(1)信頼できる提供国相手の決定

(2)提供国のABS情報の収集

(3)関連する国際条約、利用国(日本)の法令の確認

(4)「相互に合意する条件(MAT)」を盛り込んだ契約の締結

(5)提供国政府から「情報に基づく事前の同意(PIC)」の取得

(6)「材料移転契約(MTA)」の締結

(7)輸送手段の確保

2.具体的な対応

1) 提供国の相手

相手は論文でつながりができたチェコの大学研究者でした。

2) 提供国のABS情報

チェコはEU加盟国です。ABSクリアリングハウスの情報*によると、名古屋議定書の締約国であり、EU加盟国全体に適用されるABS規制とチェコ独自の法令1本が確認できます。

チェコ政府のNFP(国内連絡先)に具体的な手続きを問い合わせたところ、同日中に次のような回答がありました。

“チェコ共和国は、名古屋議定書に関連する遺伝資源へのアクセスを規制していません。したがって、チェコ起源の遺伝資源については、PICやMATは不要です。

ただし、自然保護法(第114/92号)の保護区域や保護種に該当する場合は特別な措置が適用される可能性があります。なお、ABSとは直接関係しませんが、アクセスに際して、私有財産権に関連する他の法令が適用される場合もあります。“

*ABSクリアリングハウスの情報

3) 日本の法令

藻類が植物防疫法の対象となるか不明だったため、植物防疫所に照会したところ、次のような回答がありました。

“藻類は植物防疫法上の「植物」には該当しないため、植物検疫の対象外です。ただし、植物に対する有害性の有無については確認が必要です。輸入の際は、「昆虫・微生物などの規制に関するデータベース」で該当種の規制状況をご確認ください。”

検索の結果、「0件該当」と表示され、規制対象かどうかの判断がなされていない種であることが判明しました。つまり、その時点では輸入できない状態でした。そこで、この種についての有害性の判断を打診したところ、植物への無害性を示す資料を提出すれば判断時間が短縮されるとのことでした。この藻類は水生であり、陸上植物に害を与えるとは想定しにくいものの、明確な無害性データの収集は困難でした。

輸入を急ぐ必要があったため、「輸入禁止品の輸入許可申請」を行い、同時に、有害性の判断も依頼しました。植物防疫所の実地調査を経て、申請から20日後に「輸入許可証票(イエロータグ)」を含む施行文書が発行されました。

4) MAT・PIC・MTA

チェコ政府からの回答により、MATとPICは不要と判断されました。また、MTAについても相手方の研究者と機関の意向により不要とされ、日本側研究者にはその旨を証明するメールの保存を依頼しました。

5) 輸送

輸送にあたり、培地も同梱してよいかと、相手国研究者から問い合わせがありました。その方が、培養しやすいという親切な申し出でした。

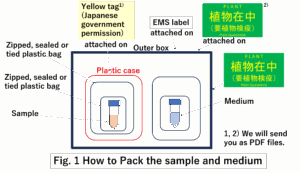

これについて、植物防疫所から次のような指示がありました。“輸入許可品とそれ以外のものを同一梱包する場合は、それぞれを内箱に分けて梱包し、外箱にまとめて梱包してください。輸入許可品の内箱を完全密閉し、その上にイエロータグを貼付してください。また、外箱には「植物検疫品在中」などと明示し、必ず植物防疫所を経由させ、申請者に直接届かないようにしてください。”

輸入許可証票、送付マニュアル、梱包図(Fig.1)を相手に送り、EMSでの発送を依頼しました。

6)受領後の植物防疫所への対応

年末年始の休暇を挟んだため、サンプル到着は依頼を受けてから4か月後となりました。到着後すぐに「輸入禁止品到着報告書」を提出しました。

本来であれば、輸入禁止品の管理状況を報告する「輸入禁止品管理利用状況報告書」を年度末に提出し、現地調査を受けますが、今回は年度末直前の輸入であったため、報告書提出のみでよいとの指導を受けました。

それから2か月後に、輸入された藻類について「非有害」との判定があり、「輸入禁止品管理完了状況報告書」の提出をもって、輸入禁止品としての管理は完了しました。

おわりに

今回の対応をとおして、水生の藻類であっても植物防疫法の適用対象となる可能性があること、そして植物防疫所のデータベースに掲載されていない種も多く存在することを学びました。今後の輸入に際しても、法令や制度を丁寧に確認していく必要性を再認識しました。

コメント

COMMENT